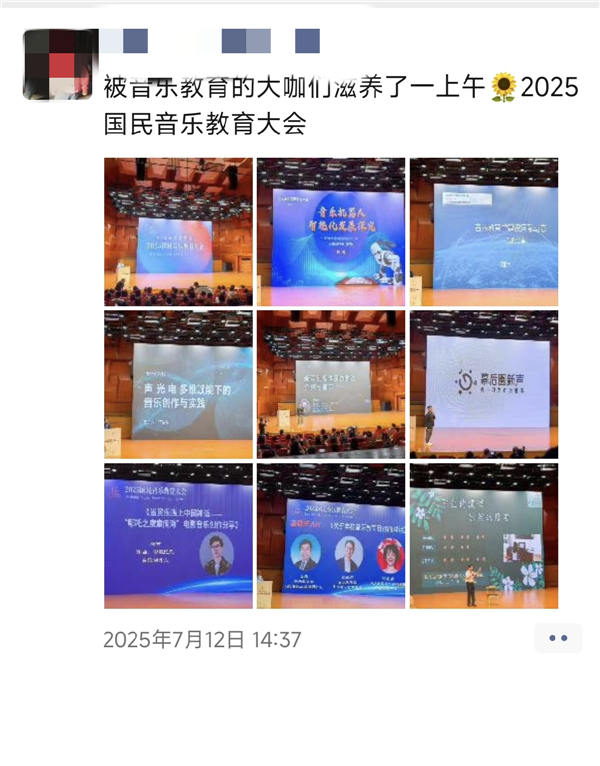

7月12日至13日,2025国民音乐教育大会在武汉音乐学院举办。大会由中国乐器协会、中央音乐学院、武汉音乐学院、上海国展展览中心有限公司、人民音乐出版社、华夏未来文化艺术基金会联合主办。本届大会以“AI音乐教育新生态”为主题,设置主会场和15个分会场,总计117场专题讲座、工作坊、教学展示等活动,180多位嘉宾登台分享,内容包括幼儿教育、基础教育、银发音乐教育、音乐治疗、教学法、钢琴、智能乐器等板块,呈现国民音乐教育的全龄覆盖、全链条布局和多元场景。

本次大会,共吸引了来自全国各地的近1000位代表参加,参与人员包括幼儿园及中小学音乐教师、高校音乐教育专业教师及研究生、社会艺术培训机构、乐器厂商等。2天的大会下来,参会代表普遍反馈积极,认为参加此次大会“收获满满”。

7月12日至13日,2025国民音乐教育大会在武汉音乐学院举办。大会由中国乐器协会、中央音乐学院、武汉音乐学院、上海国展展览中心有限公司、人民音乐出版社、华夏未来文化艺术基金会联合主办。本届大会以“AI音乐教育新生态”为主题,设置主会场和15个分会场,总计117场专题讲座、工作坊、教学展示等活动,180多位嘉宾登台分享,内容包括幼儿教育、基础教育、银发音乐教育、音乐治疗、教学法、钢琴、智能乐器等板块,呈现国民音乐教育的全龄覆盖、全链条布局和多元场景。

本次大会,共吸引了来自全国各地的近1000位代表参加,参与人员包括幼儿园及中小学音乐教师、高校音乐教育专业教师及研究生、社会艺术培训机构、乐器厂商等。2天的大会下来,参会代表普遍反馈积极,认为参加此次大会“收获满满”。

合肥市刘双宁名师工作室团队组织6位老师参加本次大会,刘双宁老师表示,此次武汉集体“取经”之旅,是工作室对接国家音乐教育创新脉动、提升团队专业素养的关键实践。老师们深入参与了多个核心板块的学习与交流:在音乐治疗会场中,学习了音乐治疗在中小学的应用、中小学音乐心理活动与设计;在基础教育会场中,系统参与了奥尔夫、柯达伊等多元音乐教学法的深度研讨与实操训练;重点观摩了聚焦“新课标”的中小学音乐基础教育示范课与前沿成果分享,汲取了课程设计、评价改革与核心素养培育的宝贵经验;沉浸式体验了精彩的中小学戏曲教学展示活动,领略了京剧艺术融入校园美育的生动案例与创新教学模式;积极参与了中小学美育名师工作坊展示环节,与来自全国各地的优秀同行交流教师专业发展及特色美育课程开发的心得与策略。工作室的老师们表示,收获很大,要把在大会上学到的新理念、新方法融入日常教学。

深圳龙岭教育集团周芳、严瑞、丘若丹三位音乐教师参加了本次大会。会议过程中,几位老师紧扣龙岭教育集团在美育创新、特色课程建设等方面的实际教学需求,经过提前研讨与精准筛选,重点参与了 “人工智能赋能美育创新实践”、“音乐治疗在校园心理关怀中的应用”、“核心素养导向下的音乐教学法优化” 等高适配度主题场次。在每场专题分享中,她们带着教学一线的困惑与思考认真聆听、积极互动,将理论知识与集团教学实际紧密衔接,为后续教学改革积累了极具价值的实践参考。“能亲身参与这样高规格的行业盛会,是校董事会给予我们的宝贵机会。”

三位教师在谈及参会感受时表示,此次武汉之行,不仅是一次知识的充电,更是一场教育初心的再出发。龙岭教育集团音乐教师团队将以本次大会为契机,持续深耕音乐教育领域,用专业与热爱点亮学生的音乐之路,助力集团音乐教育事业迈向新台阶!

桂林学院胡雅珂老师与武汉音乐学院音乐教育学院副院长向文合影

桂林学院胡雅珂老师表示,大会汇聚了全国音乐教育领域的精英、学者及基础教育音乐教师,为音乐教育工作者们搭建了一个探索前沿理念、交流教学经验的平台。参加大会收获很大,不仅接触到国内外知名音乐教育家、学者及演奏家对于音乐教育创新、教学方法、科技与音乐融合等热点话题的深度见解,还与来自全国各地的业内教师进行了广泛深入的交流。未来,会把在大会上学到的新理念、新方法融入日常教学。此次桂林学院教师赴武汉参会,是学校积极关注音乐教育前沿动态、提升教师专业素养的重要举措。学院也将持续推动音乐教育专业的教学改革与创新,提升教学质量,为培养更具竞争力的音乐人才贡献力量。

北京市朝阳区职工大学艺术系吴茜、 陈霏、夏凌林、孙雪、 陈楠5位教师参加本次大会,通过深入相关会场沉浸式学习,直面当前AI教育新形式,充分打开教育教学新思路,与众多音乐教育领域的专家学者和一线教育工作者深度交流,博采众长,受益匪浅。同时,吴茜老师以《器乐教学与大脑开发的多维价值研究》为题,在“银发音乐教育”会场进行发言,从器乐教学的意义切入,将音乐学习和大脑开发深度链接,视角独特、思考深入,赢得了与会专家和同行们的关注和好评。

沈阳师范大学音乐学院铁梅教学团队连续多年参加国民音乐教育大会,本次他们以“中小学课堂乐器教学与学校、社会、数字三维教育空间融合研究”为主题展开研讨。铁梅称,参加国民音乐教育大会是学院与全国音乐教育界交流合作的重要契机,也是不断提升学院人才培养质量的重要实践。

丽江文化旅游学院此次共派出8位师生参加大会,其中董健呈、刘铭、肖依依、郭蓉、王慧五位教师,在铁梅工作坊当中进行“云南少数民族乐器课堂教学创意实践”专题分享。刘铭老师分享了《阿细跳月》课例的教学设计思路,肖依依、郭蓉、王慧进行彝族三弦舞的片段展示,并与在场人员进行互动。刘铭表示,参加大会收获颇丰,对学院未来未来在AI赋能课堂教学改革、AI融入课堂教学设计提供了新的路径,为学院教师参加教学创新比赛提供新的参考,对学院合格评估及师范专业认证提供了新的启示。更深远的意义在于,通过参加教育大会,学习了解当前音乐教育的新样态、学科建设的新趋势,提高专业技能与学科专业实力。

▲观众留言图片+朋友圈截图

参会心得汇编

7月12日下午,我参与了“2025国民音乐教育大会”分会场由张露予团队带来的《“感知在先”的音乐教学设计---人音版音乐教材中单元重组与实践显示》。她以奥尔夫教学法为理论根基,紧扣艺术新课标核心素养导向,创新性提出“感知在先”的单元重构范式,为人音版教材的深度应用开辟了新路径。

该模式直击当前音乐教学中认知脱节的痛点,通过建立音乐与生命经验的本质联结实现教学革新。团队成员张秋悦老师以一年级唱游课为例,将第四单元内容进行了重新整合。以《袋鼠》的生物性跳跃激活节奏感知;《火车开了》中引导学生在语言节奏的基础上体验音乐,师生合作交互设计,促使学生在情境下体验二声部教学;音乐游戏的设计,使抽象的乐理知识植根于身体记忆;随后团队成员李萍萍老师就民歌单元课程内容的整合做了详细阐述,将趣味游戏、多元感知、文化浸润等里面融入课程设计中,不仅提升了学生学习的主动性,也明晰了教材的内容链接。

通过本场讲座的学习,我深刻理解到日常教学中“以生为本”不是一句空话,需要老师通过研读文本,灵活运用教学法,通过律动解码音乐符号的本质规律,让知识在学生认知中自然生长为素养,真正践行新课标“从教知识向育素养”的深层变革。

7月13日上午,在武音图书馆五楼分会场,曹冰颖教授以“基于新体系理念的歌唱素养课”为引,带我们驶入了一场别开生面的音乐体验之河。从单音旋律的涓涓细流开始,曹老师带领我们逐步汇入各声部,最终形成和声的宽广水面。我们不仅以身体感知声势律动,更在创编歌词中赋予旋律以生命的温度与色彩。

课堂最动人的涟漪在于那声部的自由流转——当我们在不同和声角色间不停切换,音乐的织体豁然展开,那些丰沛的情感与表达意义便如涟漪般层层漾开。这正是曹教授所强调的:音乐并非冰冷音符的罗列,而是情感之舟,承载着表情达意的灵魂使命。她提出的“三为先”理念——教学目标“体验为先”,教学过程“歌唱为先”,教学考核“表达为先”——正是为这条河流指明航向的灯塔。

这堂课更让我深切体悟:一位真正能点亮学生音乐心灯的老师,除了专业之基,更需三种“心”的力量——激发学生情感体验的共情之心、化歌唱工具为心灵之桥的匠心,以及为学生创设自由表达空间的包容之心。

曹教授的课堂正是如此:当不同声部交织成和声的河流,情感便在其中自然涌动、交汇生辉。原来音乐教育的真谛,正在于将这和声的河流引入每个心灵深处,让表达成为生命不可抑制的奔流。

——合肥市第四十五中学橡树湾校区郑丽娟老师

7月12日下午,我有幸参与了武汉音乐学院徐凤萍教授主持的“共鸣·共情·共愈”音乐疗愈工作坊。一个半小时的观摩与学习,不仅深入触碰了音乐治疗的艺术,也使我亲身体验了那非言语沟通的抚慰力量。

工作坊以音乐传递游戏为开端,参与者们随着音乐彼此传递着问候与感知,营造了轻松而和谐的氛围。这一巧妙破冰,瞬间融化了陌生与距离。随后的“绘画疗愈”环节,在徐教授的引导下,我们随音乐闭目冥想,身体舒展如羽,心绪归于澄澈。画笔在纸上自由游走,潜藏的感受、思绪与经历仿佛寻到出口,悄然流淌于色彩与线条之间。最后,《送你一朵小红花》的旋律温柔升起,所有人共同吟唱,压力如冰雪消融,心底却升腾起暖意融融。那朴素而深情的歌声,仿佛一道光,顷刻穿透了所有无形的隔阂与壁垒,将疲惫与压力悄然融化于无形。

观摩至此,我豁然领悟了音乐治疗它并非直击言语,而是通过“共鸣”唤醒彼此心灵深处的回响,以“共情”搭建起理解与接纳的桥梁,最终抵达“共愈”的彼岸。原来疗愈并非单向灌输,而是一场灵魂间悄然发生的共振,是情感在音符织就的溪流中自然流淌,最终汇聚成那无声的、令人安宁的澄明境地。当最后那朵象征鼓励与温暖的“小红花”经由旋律传递,它已悄然化为当下人们心中一份珍贵而稀缺的馈赠:那是情感共鸣,是生命互证。在节奏匆忙、内心常被喧嚣淹没的时代里,这样的音乐疗愈体验,宛如一道悄然开启的秘径,引领我们重返生命深处最本真的共振与联结。

——合肥市育新小学樊雨童老师

王斐老师的课《音乐治疗与与中小学音乐课堂的融合应用》。当下非常流行音乐治疗这一学科,它是通过音乐活动(如聆听、演奏、歌唱等)来促进个体的身心健康,帮助解决心理、情绪或生理上的问题,所以带着十分的好奇来感受它的神秘。

课程的开始是“LOVE”的手势与音乐节奏的配合游戏,充分调动了我们大脑的运动,对专注力的培养十分有效,类似的活动可以设计在音乐课的一些教学环节中,不仅有趣,还可以提高孩子的注意力。

音乐可以激活大脑的多个区域,这些区域的协同活动,使得音乐能在情绪调节、认知改善、记忆唤醒等方面产生积极影响,进而成为音乐治疗的重要依据。王老师举了一个例子,一个不开心男孩子在活动中狠狠敲击锣,不顾他人的看法,这其实是他发泄了情绪,活动后变得开心。让我想到每次心里不开心时,回家后我会放声唱自己喜欢的歌曲,越唱越开心。音乐是生活必备的精神良药。

——巢湖市人民路小学张鲸鲸老师

AI音乐教育新生态——2025国民音乐教育大会开幕式在武汉音乐学院举行,多位专家、学者围绕主题进行了分享,其中著名作曲家、演奏家卞留念先生的《声光电多维赋能下的音乐创作与实践》,从背景到多维赋能的二重维度到创作中实践案例分析、创作中的平衡与挑战,再到未来展望,详细解说了他的创作之路及作品。他强调音乐从“单一听觉”走向“多感官融合”,科技推动音乐体验变革,从声、光、电三方面详细解说了他的创作。不管是创作作品还是他的音药相关项目及音乐体感衣,都令人震撼!

他说:未来的音乐,不只是被聆听的艺术,更是被感受、被共创、被点亮的能量场。让我们怀抱热爱与创新,用声、光、电点燃每一次心灵的共鸣!

刘沛老师的《音乐教育学建设国际动态》范例分享,着重讲到中国传统文化进入国际同行视野;作曲、影视配乐、音乐制作人杨芮老师以《当民乐遇上中国神话——“哪吒之魔童闹海”电影音乐创作分享》为题,向大家分享了电影配乐背后的故事及他运用中国音乐元素,比如唢呐、埙、侗族大歌、呼麦及地方性民间音乐风格特点的采用,将传统与现代结合,为电影“哪吒”创作了伟大的配乐,为其锦上添花!

在AI技术日新月异的时代,科技是翅膀,而文化是根脉。我们的民族音乐——无论是古琴的苍茫、琵琶的激越,还是戏曲的婉转、山歌的辽阔——承载的不仅是旋律,更是千年的精神密码,是中国人对天地、生命、情感的独特表达。

——合肥市梦圆中学邵玲玲老师

7月12日,我有幸跟随合肥市刘双宁音乐教育名师工作室参加了在武汉音乐学院盛大举行的国民音乐教育大会,这场汇聚全国音乐教育精英、学者、从业者及爱好者的顶级盛会,为我带来了一场思想与知识交融的饕餮盛宴,让我对音乐教育有了全新且深入的感悟。

在人工智能浪潮席卷各行各业的当下,AI工具在音乐教学中的应用,为音乐教育带来了前所未有的机遇与挑战。这使我意识到,作为音乐教师,必须紧跟时代步伐,积极学习并运用新技术,为学生创造更个性化、高效的学习体验。

7月12日上午,众多国内外知名音乐教育家、学者及演奏家围绕“AI音乐教育新生态”这一主题展开深度探讨。其中华中科技大学电信学院副教授许炜的《音乐智能评测技术在小学音乐教学中的实践》主旨发言让我很感兴趣。在日常教学过程中,困扰我的就是评测。传统测评如班级集体音乐考试,受时间限制,难以全面细致考查每个学生,且测评过程较耗时。通过许教授介绍的微信小程序,老师布置学期任务,设置奖励机制,学生能挤出时间通关,老师能在后台看见学生存在的问题及时解决并形成学期内的形成性评价,校方管理赋能,学校大屏可以看到每个班的参与情况和实力指数,音乐素养看得见。

许炜教授的发言让我拓宽了视野、丰富了教学方法,我会将把所学所思运用到实践中,不断探索创新,为学生带来更优质的音乐教育。

7月13日上午,我选择了器乐教学分会场。第一节课是由吴星源老师的礼乐弦歌,她先介绍了演奏中华四弦琴的坐姿,手势,弹奏指法,再从易到难的顺序教我们在一个小时内演奏了《我的家在哪里》《画》《孤独的牧羊人》等曲目,让我们感受到了中华四弦琴的魅力,中华民族乐器的魅力。

第二节授课老师是数码手风琴演奏家宫晨。在参加本次大会之前,我并不了解数码手风琴,是被开幕式宫晨老师带来的精彩演奏深深吸引了。本节课真的是一场听觉盛宴,宫老师用高超的演奏技术给我们展现了传统与现代的碰撞。通过宫老师的介绍让我对这个一个人能组成一个交响乐队的乐器产生了浓厚的兴趣。

下午,我去欣赏了江岸区中小学戏曲教学工作坊展示。通过老师们的讲授,不仅欣赏了孩子们带来的精彩了节目还了解了京剧的相关知识及水袖的组合,收获颇丰。

这次国民音乐教育大会对我来说是一次宝贵的学习经历。我接触到了音乐教育领域的前沿理念和方法,认识到了自身的不足和努力的方向。在未来的教学中,我将把所学所思运用到实践中,不断探索创新,努力提升自己的教学水平,为学生带来更优质的音乐教育,让音乐的种子在他们心中生根发芽,茁壮成长。

——合肥市东元家园小学齐慧玲老师

(部分材料来源于网络,如有侵权,请联系处理)